Ah, ces questions de distance entre bâtiments agricoles et habitations… Un vrai casse-tête parfois ! Si vous êtes agriculteur ou voisin d’exploitation, vous savez probablement que ces règles sont fondamentales pour assurer une cohabitation harmonieuse entre activités agricoles et zones résidentielles.

Ces normes ne sont pas là par hasard – elles visent à limiter les nuisances sonores, olfactives ou environnementales tout en permettant aux exploitations de fonctionner correctement. Dans certains cas, quelques mètres peuvent faire toute la différence entre un projet autorisé ou refusé.

Comprendre ces règlements, c’est aussi anticiper d’éventuels conflits de voisinage qui, croyez-moi, peuvent vite devenir épineux quand on parle d’odeurs d’étable ou de bruit de machines agricoles à l’aube !

Les principes fondamentaux de la réglementation

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD)

Le RSD, c’est un peu la “constitution locale” en matière sanitaire. Chaque département possède le sien, avec ses particularités et adaptations au contexte local.

Pour les petites exploitations agricoles (celles qui ne sont pas classées ICPE), c’est ce document qui fixe les règles du jeu. La distance minimale entre un bâtiment d’élevage et les habitations est généralement de 50 mètres, mais attention ! Cette distance peut varier.

Le RSD couvre également les annexes d’élevage comme les fumières ou les fosses à lisier, qui doivent souvent respecter les mêmes distances que le bâtiment principal.

D’ailleurs, j’ai récemment accompagné un éleveur dans l’Ain qui a dû modifier son projet initial car le RSD local imposait 75 mètres pour son type d’élevage – preuve qu’il faut toujours vérifier les spécificités départementales.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Passons aux choses sérieuses. Une exploitation devient une ICPE quand elle dépasse certains seuils, définis selon le nombre d’animaux ou la nature de l’activité. Et là, les règles changent…

Pour les ICPE soumises à déclaration, la distance minimale grimpe généralement à 100 mètres des habitations. Pour celles soumises à autorisation (les plus grandes), cette distance peut atteindre 300 mètres ou plus selon les cas.

Ces seuils varient selon le type d’élevage :

- Pour les bovins : généralement au-delà de 50 vaches laitières ou 100 vaches allaitantes

- Pour les porcins : à partir de 450 animaux-équivalents

- Pour les volailles : dès 30 000 emplacements

Le principe de réciprocité

Voici probablement la règle la plus méconnue et pourtant cruciale : le principe de réciprocité, inscrit dans l’article L111-3 du Code rural. En termes simples, il établit que “ce qui s’applique dans un sens doit s’appliquer dans l’autre”.

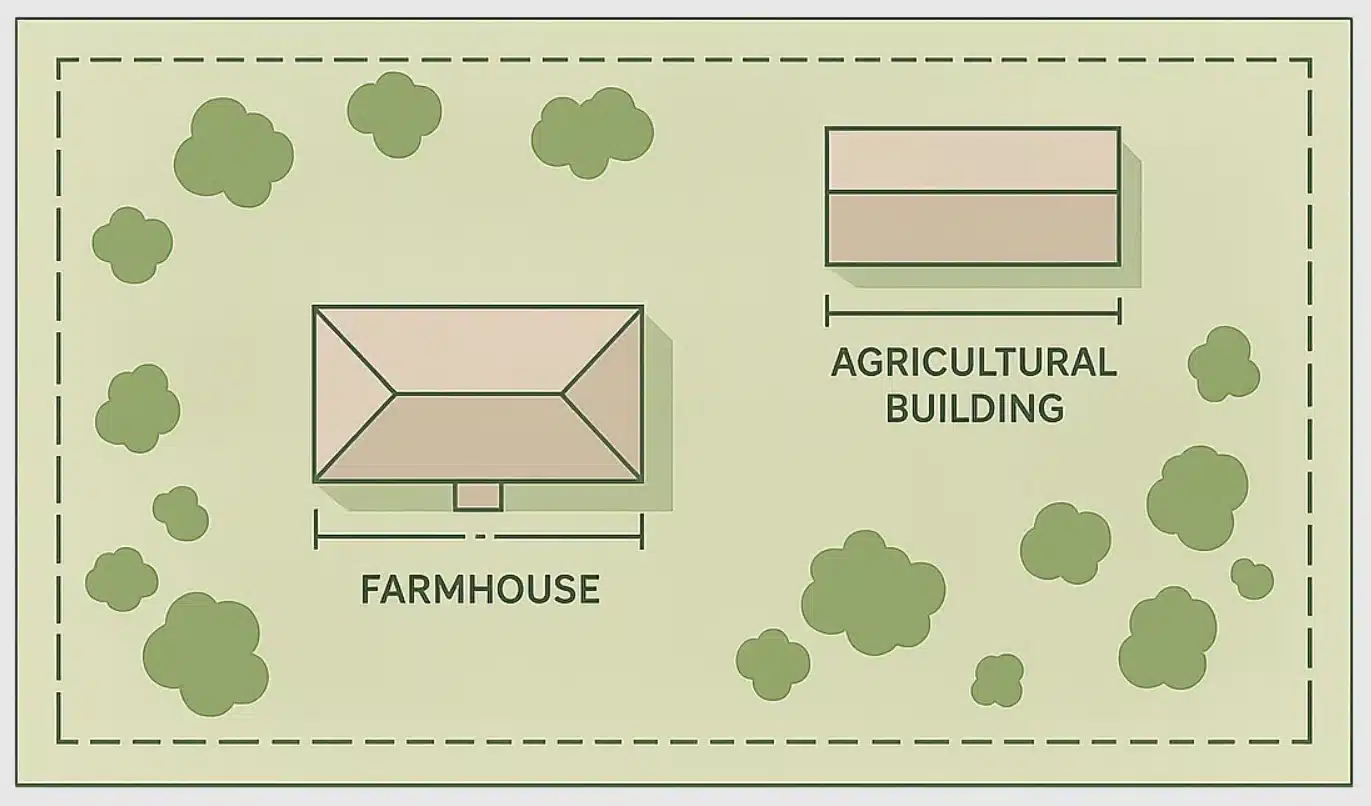

Concrètement ? Si un éleveur doit s’implanter à 100m des habitations, alors un particulier souhaitant construire sa maison doit également respecter cette même distance par rapport aux bâtiments agricoles existants. Logique, non ? 🏡

Ce principe protège les agriculteurs contre l’urbanisation qui viendrait grignoter leurs possibilités d’extension. Cependant, des dérogations existent, notamment dans les zones à forte pression foncière où le PLU peut prévoir des adaptations spécifiques.

Un conseil que je donne souvent : avant tout projet, qu’il soit agricole ou résidentiel, consultez la mairie et les services d’urbanisme. Les règles peuvent sembler simples sur le papier mais leur application concrète réserve parfois des surprises lors de la demande de permis de construire pour un bâtiment agricole…

Distances légales selon le type de bâtiment agricole

Bâtiments d’élevage et leurs annexes

Ah, les fameux bâtiments d’élevage ! C’est là que les distances réglementaires deviennent vraiment importantes. Pour les élevages bovins, la règle générale fixe une distance de 50 mètres quand on est sous le régime RSD, mais cette distance passe à 100 mètres dès qu’on bascule en ICPE.

Pour les élevages porcins, c’est souvent plus strict. La plupart sont classés ICPE et doivent respecter au minimum 100 mètres, parfois davantage selon la taille de l’exploitation. J’ai d’ailleurs travaillé avec un éleveur breton qui a dû décaler son projet de 25 mètres supplémentaires à cause d’une configuration particulière du terrain.

Concernant les élevages avicoles, on reste généralement sur des distances similaires, mais avec une particularité : plus le nombre de volailles est important, plus la distance s’allonge. Pour les très grandes unités de production, on peut atteindre jusqu’à 300 mètres.

Les autres types d’élevage suivent des règles comparables, avec quelques ajustements selon la sensibilité aux nuisances :

| Type d’élevage | Distance minimale (RSD) | Distance minimale (ICPE) |

|---|---|---|

| Ovins/caprins | 50 mètres | 100 mètres |

| Équins | 50 mètres | 100 mètres |

| Cuniculiculture | 25-50 mètres | 100 mètres |

Bâtiments de stockage

Les bâtiments de stockage bénéficient généralement de règles moins contraignantes que les bâtiments d’élevage, mais ce n’est pas systématique.

Pour le stockage de fourrage et de paille, la distance minimale est souvent de 25 mètres par rapport aux habitations. Cependant, certains départements appliquent des règles plus strictes en raison des risques d’incendie. Par ailleurs, le choix d’un bardage batiment agricole bois adapté permet de renforcer la sécurité et la durabilité du bâtiment tout en respectant la réglementation.

Les silos et installations de stockage de céréales obéissent à une logique similaire. Pour les petites installations, 25 à 50 mètres suffisent généralement, mais les grands silos, notamment ceux avec séchage, peuvent nécessiter jusqu’à 100 mètres de recul.

Attention au cas particulier du stockage de produits dangereux ! Les locaux contenant des produits phytosanitaires ou des carburants sont soumis à des règles spécifiques, qui peuvent aller de 35 à 100 mètres selon les quantités stockées et la nature des produits. D’ailleurs, ces bâtiments nécessitent souvent des aménagements particuliers comme des bacs de rétention.

Autres infrastructures agricoles

Les fosses à lisier et fumières sont particulièrement surveillées en raison des odeurs. Elles doivent généralement respecter les mêmes distances que les bâtiments d’élevage auxquels elles sont rattachées. Dans la pratique, on observe souvent qu’elles sont implantées encore plus loin pour limiter les nuisances.

Pour les hangars à matériel, bonne nouvelle : les distances sont beaucoup moins contraignantes ! En l’absence d’activité polluante ou bruyante, on peut parfois descendre jusqu’à 15-20 mètres des habitations. C’est d’ailleurs le cas pour un client du Jura qui a pu construire son bâtiment agricole à seulement 18 mètres de sa propre habitation.

Concernant les serres et tunnels agricoles, là encore, les règles sont plus souples. Sans chauffage ni ventilation puissante, ces structures peuvent parfois s’implanter à proximité immédiate des zones habitées, sous réserve du respect des règles d’urbanisme locales.

Dérogations et cas particuliers

Procédures de dérogation

Les distances réglementaires ne sont pas toujours gravées dans le marbre. Des dérogations peuvent être obtenues, mais attention, elles ne sont pas automatiques !

Pour être éligible à une dérogation, il faut généralement démontrer que :

- Le respect strict des distances rendrait le projet impossible

- Des mesures compensatoires sont prévues pour limiter les nuisances

- L’intérêt économique ou social du projet justifie un assouplissement

La démarche administrative passe habituellement par une demande motivée auprès de la préfecture, souvent accompagnée d’une étude d’impact ou d’un avis technique. Le délai d’instruction ? Comptez entre 3 et 6 mois dans la plupart des cas. Pas vraiment rapide, je vous l’accorde…

Extension de bâtiments existants

C’est probablement la situation que je rencontre le plus souvent : que faire quand un bâtiment existant, déjà trop proche des habitations selon les normes actuelles, doit être agrandi ?

La jurisprudence a établi quelques principes intéressants :

Pour les bâtiments d’élevage, l’extension est généralement autorisée à condition qu’elle n’aggrave pas la situation existante. En pratique, cela signifie que l’agrandissement ne doit pas se faire en direction des habitations, mais plutôt dans la direction opposée. 🏠

Des limites existent toutefois : l’extension ne peut généralement pas dépasser 30 à 50% de la surface initiale sans déclencher l’application des nouvelles règles de distance. Certains départements sont plus stricts que d’autres sur ce point.

Zones agricoles en milieu péri-urbain

La cohabitation agriculture-habitat devient particulièrement délicate dans les zones péri-urbaines, où la pression foncière est forte et les espaces limités.

Dans ces secteurs, les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) prévoient parfois des adaptations spécifiques. Certaines communes établissent des “zones tampons” inconstructibles entre quartiers résidentiels et zones agricoles intensives. D’autres imposent des aménagements paysagers pour créer des écrans visuels et phoniques.

J’ai récemment travaillé sur un projet dans l’Hérault où une exploitation maraîchère a pu s’implanter à seulement 35 mètres des habitations, mais avec obligation de planter une haie dense et de limiter les horaires de fonctionnement de certains équipements. Ce genre de compromis permet souvent de débloquer des situations complexes.

Les agriculteurs en zone péri-urbaine peuvent également envisager des approches alternatives comme l’agriculture biologique ou la vente directe, qui sont généralement mieux acceptées par le voisinage résidentiel et peuvent justifier certains assouplissements réglementaires. Ces projets nécessitent souvent d’obtenir un permis de construire pour bâtiment agricole avec des spécifications particulières.

Impact sur les projets de construction

Pour l’agriculteur

Avant de sortir la pelle mécanique pour votre nouveau hangar ou bâtiment d’élevage, prenez le temps de faire vos devoirs ! L’implantation d’un nouveau bâtiment agricole nécessite toujours quelques étapes préalables incontournables.

D’abord, consultez le PLU ou la carte communale de votre secteur. Ces documents contiennent souvent des indications précieuses sur les zones constructibles et les éventuelles servitudes. J’ai vu des projets capables de se décaler de quelques dizaines de mètres et ainsi éviter des contraintes administratives considérables.

Ensuite, pensez à demander un certificat d’urbanisme opérationnel. Ce document, obtenu en mairie, vous indiquera précisément les règles applicables à votre terrain – une sorte de diagnostic avant de vous lancer dans les frais d’un permis de construire complet.

Pour optimiser l’implantation, quelques conseils pratiques :

- Profitez de la topographie naturelle pour créer des écrans visuels

- Orientez les ouvertures principales à l’opposé des habitations

- Regroupez vos bâtiments pour limiter le morcellement de l’espace agricole

Pour le particulier souhaitant construire près d’exploitations

Vous avez trouvé le terrain de vos rêves à la campagne ? Fantastique ! Mais attention aux mauvaises surprises si une exploitation agricole se trouve à proximité.

La première chose à faire est de consulter le registre parcellaire graphique et le PLU pour identifier les exploitations environnantes. La mairie peut également vous renseigner sur les projets agricoles en cours dans le secteur.

N’oubliez pas que le principe de réciprocité s’applique : si vous êtes trop proche d’un bâtiment d’élevage, votre permis de construire risque fort d’être refusé. D’ailleurs, j’ai récemment accompagné une famille qui a dû renoncer à son projet initial après avoir découvert qu’un élevage de 80 bovins se trouvait à seulement 90 mètres du terrain convoité.

En cas de doute, vous pouvez demander un avis à la chambre d’agriculture avant d’acheter. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit !

Études de cas et jurisprudence

Exemples de litiges résolus

Les contentieux liés aux distances entre bâtiments agricoles et habitations sont plus fréquents qu’on ne l’imagine. Voici quelques cas instructifs :

En 2019, dans le Maine-et-Loire, un éleveur a été contraint de déplacer sa fumière située à 40 mètres d’une habitation (au lieu des 50 mètres réglementaires). Cependant, plutôt qu’une démolition coûteuse, une solution intermédiaire a été trouvée : installation d’un système de traitement des odeurs et plantation d’une haie dense.

Dans un autre cas en Bretagne, un particulier a contesté l’extension d’un poulailler. Malgré le respect formel des distances, le tribunal a donné raison au riverain en se basant sur des mesures acoustiques démontrant des nuisances sonores excessives. L’agriculteur a dû renforcer l’isolation de son bâtiment agricole.

Évolutions récentes de la jurisprudence

On observe ces dernières années une tendance intéressante dans les décisions de justice : les tribunaux s’attachent de moins en moins aux seules distances métriques et considèrent davantage l’impact réel des nuisances.

Par exemple, le Conseil d’État a confirmé en 2021 qu’une exploitation respectant formellement les distances peut néanmoins être condamnée si elle génère des nuisances anormales pour le voisinage. À l’inverse, certaines dérogations aux distances ont été validées lorsque des mesures compensatoires efficaces étaient mises en place.

| Facteur pris en compte | Importance croissante dans la jurisprudence |

|---|---|

| Mesures compensatoires | +++ |

| Antériorité de l’exploitation | ++ |

| Impact économique local | ++ |

| Mesures objectives des nuisances | +++ |

Achetez un bardage bois agricole pas cher.

Conclusion

Au terme de cette exploration des distances réglementaires entre bâtiments agricoles et habitations, retenons quelques points essentiels :

Les distances légales varient considérablement selon le type de bâtiment et son régime (RSD ou ICPE), oscillant généralement entre 50 et 100 mètres pour les bâtiments d’élevage. Ces règles ne sont pas arbitraires : elles visent à concilier activité économique agricole et qualité de vie des riverains.

Le principe de réciprocité constitue un pilier fondamental de cette réglementation, protégeant autant les agriculteurs que les habitants. Enfin, n’oublions pas que les règles écrites ne font pas tout – la communication et la concertation entre voisins restent souvent la meilleure façon d’éviter les conflits. 🏡🚜

Avant tout projet, qu’il soit agricole ou résidentiel, prenez le temps de consulter les documents d’urbanisme et les services compétents. Un peu de temps investi en amont peut vous éviter bien des tracas par la suite !

FAQ

Peut-on construire une maison à moins de 100 mètres d’une stabulation existante ?

En principe non, le principe de réciprocité impose généralement la même distance que celle exigée pour l’implantation de la stabulation. Des dérogations sont possibles selon le PLU ou avec l’accord de la chambre d’agriculture, mais restent exceptionnelles.

Si mon exploitation existait avant les habitations, suis-je protégé en cas de plainte ?

L’antériorité vous offre une certaine protection juridique, mais elle n’est pas absolue. Vous restez tenu de limiter les nuisances à un niveau raisonnable et de respecter la réglementation en vigueur lors de toute modification de vos installations.

Les distances sont-elles différentes pour l’agriculture biologique ?

La réglementation des distances ne fait pas de distinction formelle pour l’agriculture biologique. Toutefois, certaines pratiques biologiques peuvent entraîner moins de nuisances (moins d’intrants chimiques, densités d’élevage réduites) et ainsi faciliter l’obtention de dérogations.

Comment mesure-t-on exactement la distance entre un bâtiment agricole et une habitation ?

La distance se mesure généralement entre les points les plus proches des deux bâtiments, en prenant en compte leurs murs extérieurs. Pour les bâtiments d’élevage, on considère parfois les ouvertures (ventilation, portes) comme point de référence.

Mon voisin agriculteur ne respecte pas les distances légales, que puis-je faire ?

Commencez par un dialogue constructif. En cas d’échec, adressez-vous à la mairie ou à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). En dernier recours, vous pouvez saisir le tribunal administratif ou judiciaire selon la nature de l’infraction.